Forschungsprojekte

Als wissenschaftliche Mitarbeiter des Instituts für Kulturforschung Graubünden (ikg) bearbeiten Mirella Carbone und Joachim Jung zurzeit folgende Forschungsprojekte:

Schmuggel und Flüchtlingsbewegungen an den Grenzen zwischen Engadin/Bergell und der Provinz Sondrio

Die Geschichte des Schmuggels zwischen dem Engadin und Bergell und der Provinz Sondrio beginnt mit Napoleons Neuordnung im Zug der Cisalpinischen Republik. Die ehemaligen Untertanengebiete der Drei Bünde wurden mit einer zentralistischen Regierung konfrontiert, die sogleich Grenzen zog und diese streng kontrollieren liess. Wege, die jahrhundertelang frei benutzt worden waren, wurden durchschnitten. In der Folge entwickelte sich der Schmuggel, der für die Bergbevölkerung auf beiden Seiten der Grenzen zu einer willkommenen Alternative zur harten Land- und Viehwirtschaft und zur Emigration wurde. Das Forschungsprojekt konzentriert sich auf die Zeitspanne zwischen der Weltwirtschaftskrise in den frühen 1930er Jahren und dem Ende der Lebensmittelrationierung in der Schweiz (1948).

Ein besonderes Augenmerk richten die Forschenden auf die Zeit des italienischen Faschismus und des Zweiten Weltkriegs, als neben Waren aller Art auch Menschen – politisch oder rassenideologisch Verfolgte, Deserteure, Dienstverweigerer – mit Hilfe der Schmuggler in die Schweiz zu gelangen versuchten.

Mirella Carbone und Joachim Jung fanden im Bundesarchiv in Bern 151 Dossiers von hauptsächlich zivilen Flüchtlingen (es fehlen also Deserteure, entkommene Kriegsgefangene und Partisanen), die aus dem Valchiavenna, Val di Mello, Val Codera oder Valmalenco ins Bergell oder ins Fextal flohen. Bisher war nicht bekannt, dass diese beiden Südtäler Graubündens während des Zweiten Weltkriegs eine bedeutende Rolle für die italienischen Flüchtlinge spielten. Durch weitere Nachforschungen konnten acht noch lebende Flüchtlinge ausfindig gemacht werden, die als Kinder oder Jugendliche mit ihren Familien die Grenze zwischen Villa di Chiavenna und Castasegna überquert haben und dort aufgenommen worden sind. Ihre Aussagen ermöglichen es, persönliche Geschichten von Flucht und Internierung zu rekonstruieren.

Ziele

Das aus den Interviews und den Archiv-Recherchen gewonnene Material wird in einer Datenbank des Instituts für Kulturforschung Graubünden gesammelt und eventuell öffentlich zugänglich gemacht. Die Ergebnisse der Forschung werden in einer Publikation zusammengefasst. Erscheinung: Anfang Jahr 2023.

Abgeschlossene Forschungsprojekte

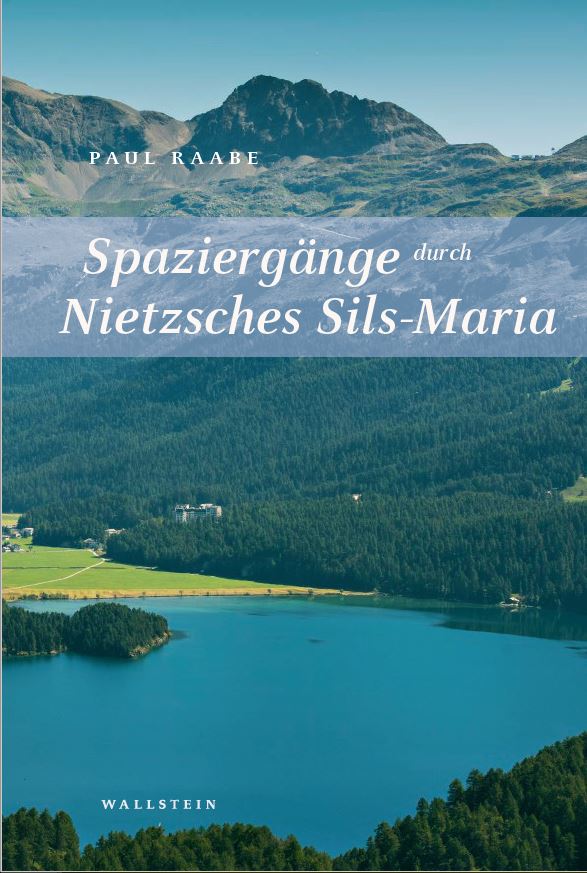

Spaziergänge durch Nietzsches Sils Maria

Sils Maria im Oberengadin war für Friedrich Nietzsche eine «perla perlissima». Hier verbrachte er zwischen 1881 und 1888 sieben Sommer. Seitdem suchen Dichter, Musiker, Künstler und unzählige andere Besucher Jahr für Jahr Ruhe und Erholung auf den Spuren des Philosophen. Welches aber waren Nietzsches Lieblingsspaziergänge? Was zog Hermann Hesse immer wieder nach Sils? Wo wohnten und was machten Annemarie Schwarzenbach, die Familie Mann, Marc Chagall, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Rainer Maria Rilke, Kurt Tucholsky, Marcel Proust, Anne Frank, Paul Celan, Claudio Abbado und so viele mehr an diesem Ort?

Auf sechs Spaziergängen geleitet Paul Raabe seine Leserinnen und Leser zu den schönsten Plätzen, zu geschichts- und geschichtenträchtigen Häusern und Herbergen in Sils und dessen Umgebung. Begleitet von der literarischen Stimmenvielfalt ihrer zahlreichen berühmten Gäste erschliesst sich dem Spaziergänger Nietzsches «lieblichster Winkel der Welt» als eine nicht nur wunderschöne Natur‑, sondern auch literarisch reiche (Kultur-)Landschaft.

Das sehr erfolgreiche Buch ist in einer neuen Auflage 2019 erschienen:

Wallstein Verlag, Göttingen

Erscheinungsdatum: 13.05.2019

ISBN Nr. 978–3‑8353–1888‑5

Preis CHF 20.05

Online bestellen bei: Dodax

oder in jeder Buchhandlung

2010–2012 Forschungsarbeit über den aus dem Bergell stammen den naiven Maler Samuele Giovanoli (1877–1941)

Giovanoli, der sein Leben im Fextal (Oberengadin) verbrachte und verkannt starb, ist heute über die kantonalen Grenzen hinaus bekannt und für seine originelle Kunst geschätzt. Das Resultat dieser Forschungsarbeit ist eine Monographie über Giovanoli mit dem ersten Gesamtverzeichnis aller Werke des Künstlers, die bis heute gefunden werden konnten:

Publikation: Mirella Carbone: «Samuele Giovanoli (1877–1941)». — Hrsg. vom Institut für Kulturforschung Graubünden (ikg). — Zürich: Edition Stephan Witschi, 2013. — ISBN: 978–3–9523619–6–2.

Ausstellung: Anlässlich dieser Publikation fand vom 18. Dezember 2012 bis zum 7. April 2013 im Silser Robbi Museum eine Sonderausstellung statt, mit zum Teil noch nie öffentlich gezeigten Werken Giovanolis.

2010 Publikation – Annemarie Schwarzenbach. Werk, Wirkung, Kontext

Akten der Tagung in Sils/Engadin vom 16. bis 19. Oktober 2008. Hrsg. Mirella Carbone; mit einer Schwarzenbach-Bibliografie 2005–2009. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2010.

Diese Publikation des Instituts für Kulturforschung Graubünden enthält die Beiträge einer internationalen Tagung, die das ikg und das Kulturbüro KUBUS im Herbst 2008, anlässlich von Annemarie Schwarzenbachs 100. Geburtstag, in Sils durchgeführt haben.

Für den Tagungsband verfasste Prof. Walter Fähnders eine Bibliographie. Sie berücksichtigt die künstlerischen Adaptionen von Schwarzenbachs Leben und Werk sowie die Forschungsliteratur zwischen 2005 und 2009 und bildet damit die Fortsetzung einer ersten Bibliografie, die Fähnders in der Aufsatzsammlung «Annemarie Schwarzenbach. Analysen und Erstdrucke» (Hg. W. Fähnders/S. Rohlf. – Bielefeld: Aisthesis, 2005) publiziert hatte.

Eine Bibliographie ab Januar 2010 ist nun online einsehbar und wird regelmässig aktualisiert. Download

Siehe auch: https://kulturforschung.ch/institut/projekte